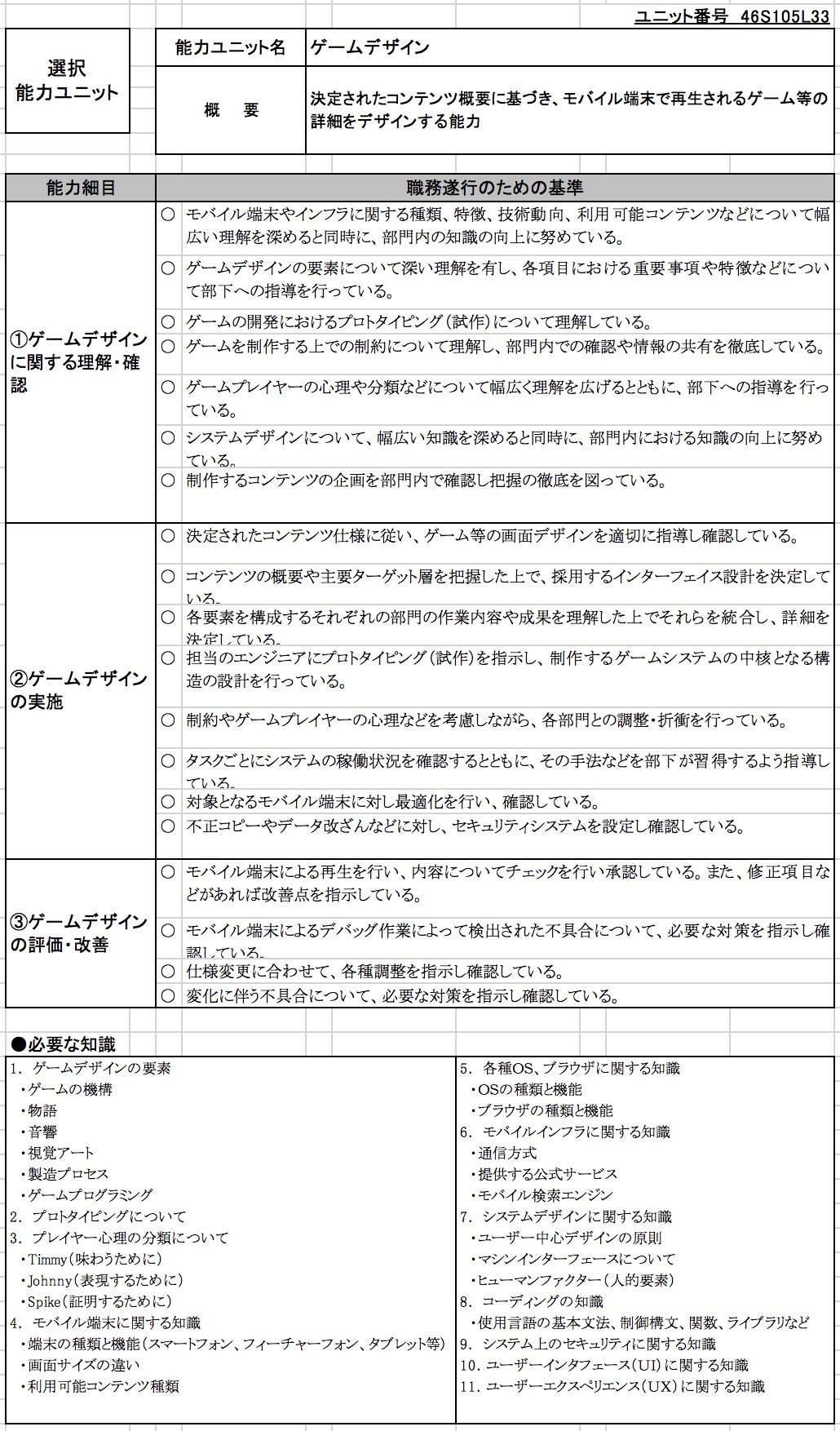

学問の自由は尊重します。が、ねつ造はダメです。慰安婦問題は女性の人権問題ではありません。もちろん#MeTooではありません。それから、国益に反する研究は自費でお願いいたします。学問の自由は大事ですが、我々の税金を反日活動に使われることに納得いかない。そんな国民の声を受け止めてください。 https://t.co/yucCcI0bVd

— 杉田 水脈 (@miosugita) April 11, 2018

『国益に反する研究は自費でお願いいたします。』

これは、自由民主党の杉田水脈議員が述べた言葉です。

科研費に対して、山中伸弥教授が所長の研究所が、期限が区切られていることによる問題を指摘していたりするなど、制度自体が批判されていることもある。

一方、国会議員が科研費の支給を理由に研究に圧力をかけたり、研究が反日かどうかを判定するという事態が起きている。

国益かどうかの判断は、当然、非常に意図的な判断となる。

杉田水脈議員は国家の意図に学問が振り回されることを促しているのだ。

また、政権交代するごとに政権の意図は変わってしまう。

つまり、杉田水脈議員の主張が通るならば科研費の行き先も豪快に変わるようになる。

そうなると、密かに利権のために科研費を出すことが容易くなってしまうのではないだろうか?

そのようなことを防ぐというのも、科研費の設計思想に含まれていると思うのだが、そのような細かい話に杉田水脈議員が目を向けることはあるのだろうか。

一方、政権交代や外交などを考えると、そもそも国の方針というのは、固定ではないはずだ。

また、国益というなれば、国の幅を広く取り、いつでもいろんな考えを取り入れられるようにすることも国益となるはずだろう。

しかし、杉田水脈議員は強いメッセージが打てる日本国を求めている。

自虐しない強い日本を求めている。

それが国益だと考えている。

強いメッセージを出すにはどうすればいいか。

ここで、一つの記事を紹介したい。

記事の中で、手持ちの情報が少ないほど、ストーリーの辻褄が合うので、自己の判断に自信を持ってしまう、ということが述べられている。

杉田水脈議員が目指してしまっているのは、日本国自体をこのような国にすることではないだろうか。

手持ちの情報を日本国の益に沿うことに絞ることにより、自虐史観もなくなり、強い日本国民と強い日本国が出来上がる、と。

多様性が失われるほど、強いストーリーに基づいた強い日本が出来上がる。

そのような偏狭な国家を作り上げていいのだろうか?

ちなみに、今頃杉田水脈議員の記事を書いているのは、理由がある。

それは経済同友会の代表幹事による以下のインタビュー記事を読んだからだ。

『大学は誰のためにあるのか。国立大学は法人化されたとはいえ、スポンサーは国。授業料を払っている学生や親、国民ももちろんスポンサーだが、研究という側面では、国だ。』

『国立大学は「時代に対する感性」があまりになさすぎる。たとえば生態学とか生物学、文化人類学とかゴリラとか。否定はしないけれど、比率の問題だ。2割ぐらいはベーシックもいいけれど、国家価値を生み出すための学問の府であるということを考えるべきだ。』

『イスラエルでは、何かを生んでいかないと自分たちは殺されるという切迫感がみなぎっている。一方、日本は戦後73年、戦争もなく、みんなそこそこの暮らしができた幸せの代償として、企業、大学、国家も百年一日のごとく。世界が大きく変わっているのに、停滞している。』

このようなことを言い出している。

もし、これと杉田水脈議員の考えが結びついたら…、という不安から、この記事を書き上げた。

私はイスラエルのような戦時中で、人権を犠牲にして存続している国家を見習うことには反対だ。

確かに、変化は必要だろうが、その変化で犠牲にすべきは学問でもないし、人権でもないはずだ。

それをまずは共有できなければ、私は抵抗勢力として存在するしかないだろう。

コメント